本網訊 5月21日下午,香港城市大學副教授林少陽受邀莅臨我校“著名教授論壇“第204講,做了主題為“現代性、政治與美:明治日本的美術史叙述與中國”演講。

出席嘉賓有副校長顧也力、人事處副處長李悅明、東語學院院長陳多友以及副院長丁國旗。東語學院日語系師生也積極參與了本次講座。

此次講座的講題分為四部分:美術史概覽;西方現代派美術與日本、中國的聯系;明治時期日本美術史的成立與民族主義的關系;現代日本美術史中的“中國”與中國的關聯。

林少陽副教授生動講述

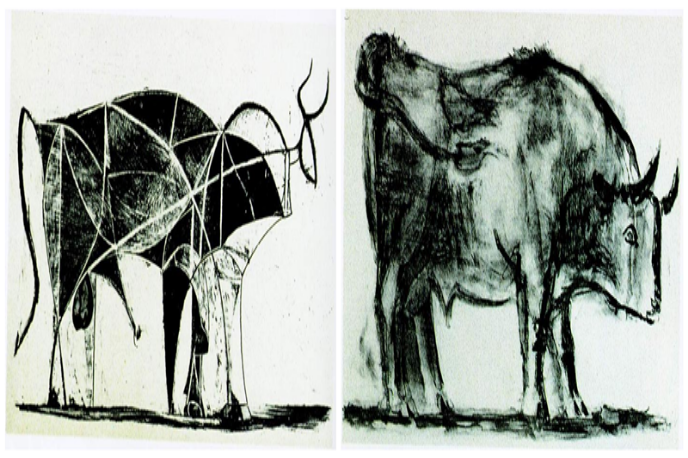

講座伊始,林少陽副教授概述世界美術史,向聽衆們簡單地介紹了西方美術史和傳統中國、傳統日本的美術史。在普及基礎知識後,林少陽循序漸進地開始探讨西方現代美術與日本、中國的聯系。他向觀衆們展示出了一幅幅受日本、中國影響的西方美術作品,如梵高的《雨中的橋》和《紅葡萄園》、莫奈的《日出印象》、畢加索的《牛》等等,讓在場的聽衆更直觀地了解到西方現代美術與中日文化間相互聯系、相互影響的關系。

畢加索的《牛》中國化

随後,林少陽引用了明治日本思想家、美術史家岡倉天心的“美術史叙述”,與在座觀衆深入探讨明治時期日本美術史的成立與民族主義的關系。十九世紀末,西方攜炮艦以及新的文明闖入東亞,促使日本率先西化,而後中國等其他漢字圈國家亦接踵步武。“如何接軌西方,卻又不至於喪失漢字圈原有的文化認同”——遂成為十九世紀末日本、晚清等漢字圈知識份子共同的課題。而這一課題無疑會涉及近代文化民族主義的問題,因此,順勢出現了像岡倉天心這樣為抗衡、磨合西方美術而出現的“日本畫”的理念确立者和主導者。但又因為岡倉的美術史叙述有着強烈的與西方美術的抗衡意欲,以及強烈的“東亞美術史”乃至“亞洲美術史”的架構,他的美術史叙述有着反西方帝國主義的民族主義色彩,而這多少也露出急速上升期的日本自己的帝國主義在美術史叙述上的端倪。

林少陽高度評價了岡倉天心在日本美術史的地位。他認為岡倉可稱得上為近代日本的美術主導者以及近代漢字圈美術史叙述之父,因為其新美術史叙述加深了美術對現代民國家的确立作出的貢獻,影響至巨。他還提到,岡倉的弟子更是直接對近現代中國畫家及美術史家,如嶺南畫派、張大千、傅抱石、豐子恺、潘天壽、滕固、陳師曾等影響巨大。因而,岡倉天心的“美術史叙述”,既是研究美與民族主義結合的範本,也是研究日本和中國近代美術現代性的重要視角。

現場學生積極提問

林少陽副教授運用他廣博的知識面,和在座的聽衆們進行了深刻的學術探讨,引發了在座學生的思考與提問。在講座的互動環節中,一位大三的日語系學生感歎道“雖然我從小學習中國畫,卻沒有想過中國畫也能與自己現在所學的日語專業相聯系,并可以相互融合進行研究”。此外,還有學生提出了“日本畫與嶺南畫是否有什麼聯系”以及“日本畫對北方畫派的影響有哪些”等的問題,林少華副教授一一耐心地做出了解答。講座過後,在座的學生們都表示受益匪淺。

文字:季豔

攝影:周麗敏

編輯:林玉婷

附:林少陽介紹

林少陽 1963年10月生,1983年7月畢業于廈門大學,吉林大學碩士,東京大學博士。曾任東京大學綜合文化研究科助手(Assistant Professor),東京大學教養學部特任準教授。2010年3月至今任香港城市大學中文、翻譯及語言學系副教授,任教並負責該系文化遺産專業。研究課題為比較思想史視野中的中國及日本的近現代思想史、學術史、文化史。近年尤其聚焦于章太炎為主的晚清思想的研究。主要著作有『「イロニー」と「文」:西脇順三郎の詩學理論を手がかりに』(東京大學博士學位論文)、『「修辭」という思想:章炳麟と漢字圏の言語論的批評理論』(東京:白澤社、2009年;韓語翻譯版、首爾:延世大學出版社、近刊)、『「文」與日本學術思想——漢字圈?1700-1990』(北京:中央編譯出版社,2012年),以及其他中英日論文等。“東亞思文叢書”常務編委(清華大學出版社),“日本學術叢書”編委(商務印書館),Journal of Japanese Philosophy編委(State ofNew York University Press)。